量子力学Ⅰ/波動関数の解釈

目次 †

波動関数の物理的な意味は何か? †

シュレーディンガー方程式が正しいとして、そこから求まる波動関数 $\psi$ の物理的意味は何であろうか?

話の進み方が奇妙? †

近代の物理学ではこのように、「正しそうな方程式が先に求まって、後からその意味を考える」 という手順を踏むことがしばしばある。

「直感的に理解できる」方程式が基礎となっていた古典論と比べると、 このようなやりかたは始め奇妙に思えるが、 量子力学の真価が現れるような極小の世界に対しては「我々の直感は正しく働かない」のだからしかたがない、 と考えて納得してほしい。 実際これから直感とはかけ離れた物理現象を学ぶことになる。

近代科学ではむしろ「直感」をなるべく廃した、以下のような手法が科学的と考えられている。*1例えば 中谷 宇吉郎 著 『科学の方法』 (岩波新書)(https://www.iwanami.co.jp/book...)

- 観測された物理現象を説明できそうで、かつ論理的に矛盾のない基礎方程式をでっち上げる

- その方程式から何が予測されるかを考えて、新たな測定結果と突き合わせる

- 矛盾無く測定結果を説明できている限り、それが正しい理論である

- 予想と異なる測定結果が得られた場合には理論に修正が必要となる

- なぜそのような方程式が成り立つか、など、実験事実により検証できない内容については議論しない

このような意味で現在受け入れられているのが、

先に 求めた でっち上げた シュレーディンガー方程式である。

(相対論的効果やスピンに関する効果が現れる現象などに対してはさらなる修正が必要になる→ディラック方程式やさらに進んだ量子力学へ)

測定される物理現象 †

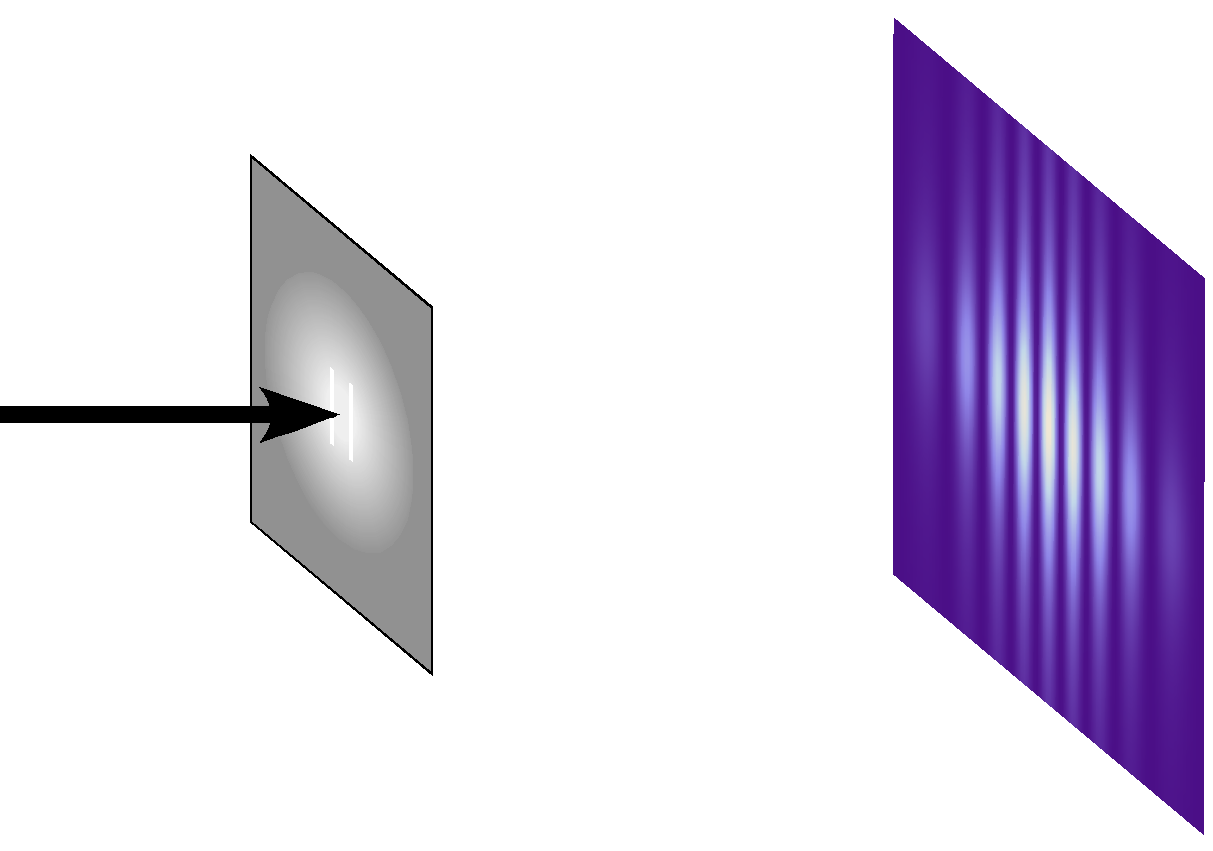

電子の波動関数の意味を理解する上で最も分かりやすい実験結果の1つに、 二重スリットを通る電子についての測定が挙げられる。

二重スリットの実験は光学でもよく知られており、ホイヘンスの原理によれば、 スリット通過後の状況は2つのスリットの位置にそれぞれ光源があるのと同じであり、 それらの光の干渉によりスクリーン上に干渉縞が現れる。 当然、片方のスリットを閉じれば干渉縞は消失する。

電子に対しても同様の実験を行うことができて、その結果、光と同様に干渉縞が現れる。

電子が古典的な粒子であればスリットを通った電子は単に直進するのみであるから、 もう一方のスリットが開いていようが閉じていようが 1つのスリットを通った電子がスクリーン上に到達する位置は変わらないはずで、 二重スリットの結果は単一スリットの結果の足し算になるはずである。

それにもかかわらず干渉縞が現れることは、確かに電子が波の性質を持っていることを表わしてる。

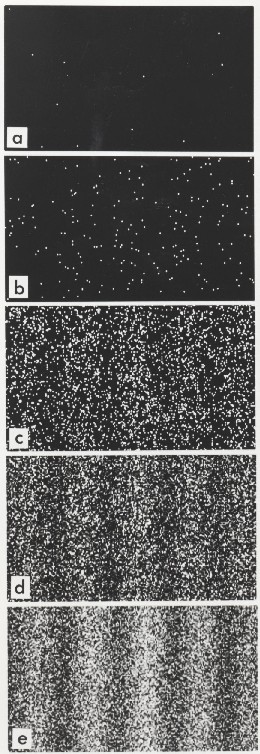

それでは電子に粒子としての性質が無いのかといえばそんなことはない。 高感度のスクリーンを用いることで、 1つ1つの電子がスクリーン上に到達した位置を記録することができる。 干渉縞が現れる場合にも、1つの電子は1つの点に到達する。 すなわち、電子は確かに粒子なのである。

有名な

コペンハーゲン解釈 †

現在受け入れられている波動関数の解釈は以下のようなものである。コペンハーゲンにあるボーア研究所で主に構築されたため、コペンハーゲン解釈と呼ばれる。*2歴史的にはこの解釈がなされた時点で上記のような顕著な実験結果は得られておらず、この解釈が受け入れられるまでには紆余曲折があった

- 電子の運動はシュレーディンガー方程式*3あるいはそれを拡張したパウリ方程式やディラック方程式などの波動方程式を満たす波動関数 $\psi(\bm r,t)$ で記述される

- 波動関数は一般に複素関数で、空間的に広がりを持ち、また、干渉や回折などの波に特有な性質を現す

- 電子の位置を実験的に観測した場合には電子はある一点に見出され、広がりを持たない

- 位置 $\bm r$ の周りの微小体積 $d\bm r$ に電子が発見される確率は $|\psi(\bm r,t)|^2d\bm r$ に比例する ← ここが重要

二重スリットの実験に当てはめれば、

- 二重スリットを通る電子の波動関数は、2つのスリットのそれぞれを通る経路の間で干渉を起こす

- その結果、波動関数の絶対値の二乗 $|\psi(\bm r,t)|^2$ に濃淡=干渉縞が現れる

- 電子がスクリーンに当たり、その位置が記録されることが「観測」にあたる

- $|\psi(\bm r,t)|^2$ の大きな箇所でより多くの電子が発見されるため、 多くの電子について観測を繰り返すことによりスクリーン上に干渉縞が現れる

空間的に広がりを持つ電子が観測により1点に見出される様子は「波動関数の収束」と呼ばれる。

現在の量子力学は、なぜ観測により波動関数が収束を起こすのか、 とか、観測しないときに電子はどの位置にあるのか、といった問いには答えない。 「観測によって検証できない命題」は物理学の範疇ではないというスタンスである。

そのかわり、「観測により確かめられる内容」については量子力学は完璧な予想を与える。 (対応するシュレーディンガー方程式が数学的・数値的に解ける限り → 方程式を正確に解く方法がなくて困ることも多い)

また、余裕があれば、上で出てくる「確率」が「誰にとっての確率か」を考えてみると良い。 例えば有名な Wikipedia:シュレーディンガーの猫 の問題では猫の生死が観測するまで 確率的にしか決まらないという状況が出てくるが、猫自身にとって自分の生死は確率に頼らず決定している。 実は量子力学で出てくる「確率」は観測者によって異なり、したがって「波動関数」も観測者によって異なるのである。

確率密度関数について †

$|\psi(\bm r,t)|^2$ は確率密度関数になる。

そこで確率密度関数についてここで復習しておく。

確率密度関数の定義 †

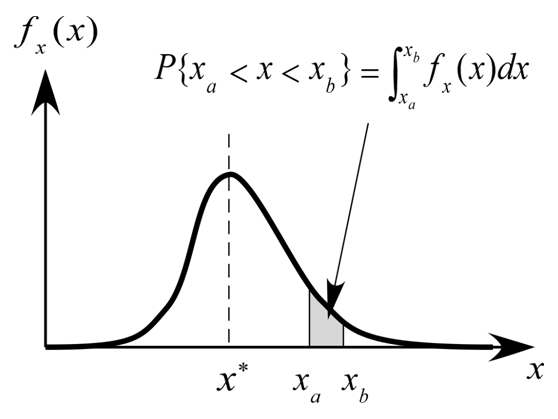

「確率変数 $x$ が確率密度関数 $f(x)$ に従う」という意味は、

測定毎に異なる値を取る変数 $x$ があり、1回測定したときに $x$ が $x_a<x<x_b$ の範囲に入る確率を

$$\begin{aligned}P\{x_a<x<x_b\}=\int_{x_a}^{x_b}f(x)dx\end{aligned}$$

として求められる、ということである。

右図で分かるとおり、上式の右辺の積分は $f(x)$ と $x$ 軸に挟まれる影付きの部分の面積に相当するため、 $f(x)$ が大きければ $x$ はその付近の値を取りやすく、 $f(x)$ が小さければ $x$ はその付近の値を滅多に取らない。

当然、すべての $x$ に対して $f(x)\ge 0$ であり、 また、測定を行えば必ず何らかの値が得られることから、$f(x)$ を全範囲にわたって積分した値は常に1でなければならない。

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx=1\end{aligned}$$

期待値 †

確率変数 $x$ の測定を仮想的に無限回行った場合に得られるであろう「$x$ の平均値」を $x$ の期待値という。

例えば、サイコロを1つ振った際に出る目の期待値は、それぞれの目が $1/6$ の確率で現れるのだから、

$$\begin{aligned}1\cdot\frac{1}{6}+2\cdot\frac{1}{6}+3\cdot\frac{1}{6}+4\cdot\frac{1}{6}+5\cdot\frac{1}{6}+6\cdot\frac{1}{6}=3.5\end{aligned}$$

のように、サイコロの目の値に、個々の目の出る確率を掛けて得られる。

すなわち、離散的な値を取る確率変数 $x$ の期待値 $\overline x$ は、

$$\begin{aligned}\overline x=\sum_{k} \underbrace{x_k\vphantom{p(x_k)}}_\text{値} \underbrace{p(x_k)}_\text{その確率}\end{aligned}$$

として与えられる。ここで $p(x_k)$ は $x=x_k$ となる確率である。

$x$ が連続値を取る場合には和が積分に変わって、

$$\begin{aligned}\overline x=\int_{-\infty}^\infty x\underbrace{f(x)\,dx}_{p(x)に相当}\end{aligned}$$

となる。測定値が範囲 $[x,x+dx]$ に入る確率を $f(x)dx$ と表せることに注意せよ。

分散 †

分散は確率変数 $x$ がその期待値を中心にどれほど大きなバラツキを持つかを表わす指標である。

統計学的には、$n$ 回の測定値 $x_1,x_2,\dots,x_n$ の分散は、

$$\begin{aligned}\sigma^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n (x_k-\overline x)^2\end{aligned}$$

として定義される。

これに対して確率変数 $x$ を仮想的に無限回観測した際の分散は

$$\begin{aligned}\sigma_x^2=\overline{(x-\overline x)^2} =\int_{-\infty}^\infty (x-\overline x)^2f(x)\,dx\end{aligned}$$

として求められる。これを確率密度関数 $f(x)$ の分散という。

分散を $y=(x-\overline x)^2$ という変数の期待値であるととらえらることもできる点に注意しておこう。

標準偏差 †

分散の自乗根を標準偏差 $\sigma=\sqrt{\sigma^2}$ という。

$$\begin{aligned}\sigma_x=\sqrt{\overline{(x-\overline x)^2}} =\sqrt{\int_{-\infty}^\infty (x-\overline x)^2f(x)\,dx}\end{aligned}$$

例えば $x$ が粒子の位置を表わすとき、 分散が面積の次元を持つのに対して 標準偏差は $x$ と同じ長さの次元を持つため、 $x$ のバラツキの指標として用いやすい。

任意の関数の期待値 †

分散の場合と同様に、確率変数 $x$ の関数として表わされる任意の値 $g(x)$ の期待値を、

$$\begin{aligned}\overline{g(x)}=\int_{-\infty}^\infty g(x)\,f(x)\,dx\end{aligned}$$

として求められる。($g(x)=(x-\overline x)^2$ の場合が分散 $\sigma_x^2$ にあたる)

$g(x)$ が線型である場合を除き、

$$\begin{aligned}\overline{g(x)} \ne g(\overline x)\end{aligned}$$

であることに注意せよ。

複合確率 †

確率変数 $x$ が区間 $[x, x+dx]$ に入る確率が $f(x)dx$ であり、

確率変数 $y$ が区間 $[y, y+dy]$ に入る確率が $g(y)dy$ であり、

両者が同時に起きる確率が $h(x,y)dx\,dy$ であるとする。

一般には $h(x,y)dx\,dy\ne f(x)g(y)dx\,dy$ である。

$h(x,y)=f(x)g(y)$ であるとき $x$ と $y$ は独立である、という。

$h(x,y)\ne f(x)g(y)$ であるとき $x$ と $y$ には相関がある、という。

すなわち、「確率密度関数が変数分離できる」ことは、個々の変数に対する「確率分布が独立であること」と同値である。→ $\psi(\bm r,t)=\varphi(\bm r)\tau(t)$ と表せるとき、空間分布は時間と独立である→時間によらない。

波動関数から各種物性値を取り出すには †

シュレーディンガー方程式を解いて波動関数 $\psi(\bm r,t)$ が得られたとする。 この波動関数から電子の運動について何をどのように知ることができるのだろうか?

準備:波動関数の規格化 †

シュレーディンガー方程式は線型な方程式だから、 ある関数 $\psi_1(\bm r,t)$ が解であれば、 任意の定数 $A$ に対して $A\psi_1(\bm r,t)$ も解である。

一方、波動関数の絶対値の二乗 $|\psi(\bm r,t)|^2$ が確率密度関数となるためには、

$$\begin{aligned}\iiint|\psi(\bm r,t)|^2\,d\bm r=1\end{aligned}$$

でなければならない。 ただし $\iiint\ d\bm r\equiv \iiint\ dx\,dy\,dz$ である。

任意のシュレーディンガー方程式の解 $\psi_1(\bm r,t)$ に対して、

$$\begin{aligned}\psi(\bm r,t)=\frac{1}{\sqrt{\iiint|\psi_1(\bm r,t)|^2\,d\bm r}}\psi_1(\bm r,t)\end{aligned}$$

のように波動関数を規格化し、$|\psi(\bm r,t)|^2$ が確率密度関数となるようにできる。 線形代数II を習った学生は、上式がベクトルをそのノルムで割って規格化することに対応しているのを理解せよ。

$$\begin{aligned}\iiint|\psi(\bm r,t)|^2\,d\bm r &=\iiint\Big|\frac{1}{\sqrt C}\psi_1(\bm r,t)\Big|^2\,d\bm r\\ &=\frac{1}{C}\underbrace{\iiint|\psi_1(\bm r,t)|^2,d\bm r}_{=\,C}\\[-3mm] &=1\end{aligned}$$

座標について †

$|\psi(\bm r,t)|^2$ が確率密度関数であるならば、 電子の位置の $x$ 座標の期待値 $\overline x(t)$ は

$$\begin{aligned}\overline x(t)=\iiint x|\psi(\bm r,t)|^2\,d\bm r\end{aligned}$$

として求められる。

二重スリットの実験のように電子の存在確率が広範囲に広がっている場合には この期待値にあまり意味はない。一方、ポテンシャルにより束縛された電子や、 波束として空間中を飛ぶ電子では、この値が電子の位置の時間変化を表わすことになる。

もちろんその場合にも波動関数は広がりを持つから、任意の時刻の波動関数の広がりを評価するために $x$ 座標の標準偏差を求めるようなことも意味を持つ。

$$\begin{aligned}\sigma_x(t)=\sqrt{\overline{(x-\overline x)^2}}=\sqrt{\iiint (x-\overline x)^2|\psi(\bm r,t)|^2\,d\bm r}\end{aligned}$$

運動量について †

電子の位置が確率的にしか決定されないのと同様に、 量子力学によれば運動量も確率的にしか決定されない。 波動関数から運動量を得るにはどうしたらよいだろうか?

シュレーディンガー方程式をでっち上げた際に、平面波に対して $\bm p=\hbar\bm k$ および $\hbar\bm k\psi(\bm r,t)=\frac{\hbar}{i}\bm \nabla \psi(\bm r,t)$ が成り立つことを利用した。

実は平面波でない場合にも、運動量 $\bm p$ の期待値を、

$$\begin{aligned} \overline{\bm p}(t)=\iiint \psi^*(\bm r,t) \frac{\hbar}{i}\bm \nabla \psi(\bm r,t)\,d\bm r \end{aligned}$$

として求めることができる。この式は、

$$\begin{aligned}\bm p\sim\hbar\bm k\sim\frac{\hbar}{i}\bm \nabla\end{aligned}$$

の両辺に $\psi(\bm r,t)$ を付けた

$$\begin{aligned}\bm p \psi(\bm r,t)\sim\frac{\hbar}{i}\bm \nabla\psi(\bm r,t)\end{aligned}$$

と、

$$\begin{aligned} \overline{\bm r}(t)&=\iiint \bm r|\psi(\bm r,t)|^2\,d\bm r\\ &=\iiint \psi^*(\bm r,t) \bm r \psi(\bm r,t)\,d\bm r \end{aligned}$$

とを見比べると、なんとなく納得できないこともないはず。

$$\begin{aligned} \overline{\bm p}(t) &=\iiint \psi^*(\bm r,t) \frac{\hbar}{i}\bm \nabla \psi(\bm r,t)\,d\bm r\\ &\sim\iiint \psi^*(\bm r,t) \bm p \psi(\bm r,t)\,d\bm r\\ &=\iiint \bm p |\psi(\bm r,t)|^2\,d\bm r\\ \end{aligned}$$

という雰囲気だ。

と言われても、現時点ではそもそも上記の計算結果が実数になるのかどうかからあやふやであるのだが、 後に学ぶように上記の積分は現実的な条件下で必ず実数値となることを数学的に証明でき、 また、計算から予想される値は実験結果を良く再現する。

一般の場合 †

解析力学の授業では、1つの質点の運動は座標と運動量によって完全に記述されることを学んだ。

すなわちある時刻の座標と運動量が分かればその前後の質点の運動は完全に決定されるし、 その他の任意の物性値は座標と運動量の関数として $g(\bm r,\bm p)$ の形に書ける。波動関数からこのような物性値の期待値を求めるには、 $\bm p$ を $\hbar\bm\nabla/i$ で置き換えた演算子 $\hat g$ を作り、

$$\begin{aligned} \overline{g(\bm r,\bm p)}=\iiint \psi^*(\bm r,t) \hat g(\bm r,\hbar\bm\nabla/i) \psi(\bm r,t)\,d\bm r \end{aligned}$$

とすればよい。

このようにして求めた $g(\bm r,\bm p)$ の期待値も現実的な条件の下で実数になることを後に学ぶ。

例:エネルギーの場合 †

ハミルトニアン は系のエネルギーを一般座標と一般運動量で書き表したものであった。

座標を $\bm r$, 運動量を $\bm p$ として、ハミルトニアンを $H(\bm r,\bm p)$ と表わすと、シュレーディンガー方程式に現れる $\hat H(\bm r,\hbar\bm\nabla/i)=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\bm r,t)$ はちょうどハミルトニアンの $\bm p$ を演算子 $\hbar\bm\nabla/i$ で置き換えたものになっている。

したがって、系のエネルギーの期待値は

$$\begin{aligned} \overline \varepsilon=\overline{H(\bm r,\bm p,t)}=\iiint \psi^*(\bm r,t)\hat H\psi(\bm r,t)d\bm r \end{aligned}$$

となる。

ここで、$\psi(\bm r,t)$ が時間に依存しないシュレーディンガー方程式の解で $\psi(\bm r,t)=\varphi(\bm r)\tau(t)$ と書けるとき、

$$ \begin{cases} \hat H\varphi(\bm r)=\varepsilon\varphi(\bm r)\\ \tau^*(t)\tau(t)=1&\tau(t)=e^{-i\omega t} \end{cases} $$

より、

$$\begin{aligned} \overline \varepsilon&=\iiint \varphi^*(\bm r)\tau^*(t)\hat H\varphi(\bm r)\tau(t)d\bm r\\ &=\varepsilon\iiint |\varphi(\bm r)|^2\,d\bm r\\ &=\varepsilon \end{aligned}$$

となり、先に想像したとおり、エネルギー固有値 $\varepsilon$ に対応する固有定常状態のエネルギーの期待値は固有値と一致することを確かめられる。

振り返ると †

上記では、「どうすれば期待値を求められるか」を説明したが、「なぜそれでいいのか」は説明していない。 実は後者は今後も説明されない。あえて理由を付けるならば、そう考えると実験結果と合うから、そしてなによりもいろいろとつじつまが合うから、ということになる。実のところ量子力学のような複雑な理論が「つじつまが合う」ように組み立てられているというのはすごいことで、「いくらほじくり返しても矛盾が生じない」という条件を付けるだけで理論の形は相当程度絞られるのである。

以降では、物理量に対する期待値の持つ性質を学ぶことで、 極微の世界で起きている物理現象を学んでいく。

1つ、古典論との対比をしておく。古典論ではある時刻における粒子の位置と運動量(=2つの初期値)を決めると、その後の粒子の運動はニュートン方程式によりただ一通りに決定されるのであった。量子力学においてはある時刻の波動関数を与えるだけでその後の時間発展がシュレーディンガー方程式により決定される。これは波動関数がその絶対値に位置に関する情報を、位相に運動量に関する情報を含んでいるためである。

$$ \underbrace{\frac{\partial}{\partial t}\psi(\bm r,t)}_\text{時間変化}=\underbrace{\frac{1}{i\hbar}\Big[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\bm r,t)\Big]\psi(\bm r,t)}_\text{現在の波動関数から計算可能} $$

確率密度の時間変化 †

ある時刻において規格化されていた波動関数がシュレーディンガー方程式に従って時間発展する時、 全確率密度が増えたり減ったりしてはおかしなことになる。 すなわちある点での確率密度が時間と共に変化するとしても、それは確率の移動(流れ)によるものであり、全確率は保存されていなければならない。 この点を確認しよう。

全確率の保存 †

全確率の時間微分を計算する。

$$ \begin{aligned} \underbrace{\frac{d}{dt}\ \underbrace{\iiint|\psi(\bm r,t)|^2\,d\bm r}_\text{=\,1\ であるべき}}_\text{=\,0\ であるべき}\ \ % &=\iiint\frac{\partial}{\partial t}\big(\psi^*\psi\big)\,d\bm r\\[-9mm] &=\iiint\left\{\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t}+\frac{\partial\psi^*}{\partial t}\psi\right\}d\bm r\\ &=\iiint\left\{\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t}+\Big(\frac{\partial\psi}{\partial t}\Big)^*\psi\right\}d\bm r\\ &=\iiint\left\{\psi^*\bigg(\frac{1}{i\hbar}\hat H\psi\bigg)+\bigg(\frac{1}{i\hbar}\hat H\psi\bigg)^*\psi\right\}d\bm r\\ &=\frac{1}{i\hbar}\iiint\left\{\psi^*\big(\hat H\psi\big)-\big(\hat H\psi^*\big)\psi\right\}d\bm r\hspace{12mm}\hat H^*=\hat H\ \text{は後に学ぶ}\\ &=\frac{i\hbar}{2m}\iiint\big\{\psi^*(\nabla^2\psi)-(\nabla^2\psi^*)\psi\big\}d\bm r\hspace{10.5mm}V(\bm r)\text{の項は打消しあう}\\ &=\frac{i\hbar}{2m}\iiint\bm \nabla\cdot\big[\psi^*(\bm \nabla\psi)-(\bm \nabla\psi^*)\psi\big]\,d\bm r\hspace{7mm}\bm\nabla\psi^*\cdot\bm\nabla\psi \text{の項は打消しあう}\\ &=\frac{i\hbar}{2m}\iint_S\big[\psi^*(\bm \nabla\psi)-(\bm \nabla\psi^*)\psi\big]\cdot \bm n\,dS\hspace{9mm}\text{ガウスの定理}\\ \end{aligned} $$

最後の等式はガウスの定理を用いて体積積分を面積積分に直した。 ここでは積分範囲を無限大に取っているためその表面というのは考えづらいが、 $\psi$ が有限範囲内のみゼロでない値を取る場合を想定し、 それより大きな範囲を取ると考えれば問題ない。

そのような場合、表面 $S$ 上で積分内の関数はゼロになるため、

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\iiint|\psi(\bm r,t)|^2\,d\bm r=0\end{aligned}$$

シュレーディンガー方程式に従った時間発展では全確率が保存されることが分かった*4全確率が保存されることは、線形代数学的にはハミルトニアンがエルミートであり、時間発展演算子がユニタリであることにに対応する。発展的内容に興味があればこちらを参照 → 線形代数を用いた証明(https://dora.bk.tsukuba.ac.jp:...)。これは上で述べた「つじつまが合う」の一例になっている。

以下に見るように、閉曲面 $S$ 上で $\psi$ がゼロでないとき、最後の表面積分はこの面を通って外から中へ流れ込む単位時間当たりの確率を表す。

確率の流れの大きさ(確率流密度) †

実は上記の計算は積分記号なしのまま進められて、

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}\big|\psi(\bm r,t)\big|^2 &=-\bm \nabla\cdot\bigg\{\frac{\hbar}{2mi}\Big[\psi^*(\bm \nabla\psi)-(\bm \nabla\psi^*)\psi\Big]\bigg\}\\ &=-\bm\nabla\cdot\bm S(\bm r,t) \end{aligned}$$

が得られる。これはそのまま確率の 連続の式 となっており、 $\bm S(\bm r,t)$ が局所的な確率の流れを表わす(単位面積当たり、単位時間当たりの流量)

これがピンと来なければ電磁気学で学んだ電荷の保存則を復習せよ。

$$ \underbrace{\frac{\partial\rho(\bm r,t)}{\partial t}}_\text{電荷密度の増加速度} =\underbrace{-\bm\nabla\cdot\bm i(\bm r,t)\vphantom{\frac{\partial\rho(\bm r,t)}{\partial t}}}_\text{流れ込む電流量} $$

これらは、「確率や電荷は保存しているため、ある領域から流れ出したなら、その分だけその領域での密度が減る」という「確率や電荷の保存則」を表している。

電流密度 $\bm i$ に面積をかけることで、その面を通る電流を求められたのと同様に、 確率流密度 $\bm S$ に面積をかけることで、その面を通る単位時間当たりの確率を求められる。

上の形はさらに変形できて、

$$ \begin{aligned} \bm S(\bm r,t)&=\frac{\hbar}{2mi}\big[\psi^*(\bm \nabla\psi)-\{\psi^*(\bm \nabla\psi)\}^*\big] \hspace{10mm}z-z^*=2\,\text{Im}\,z\ \text{の形}\\ &=\frac{\hbar}{2mi}\cdot 2\,\text{Im}\Big[\psi^*(\bm \nabla\psi)\Big]\\ &=\text{Re}\Big[\psi^*\frac{\hbar\bm \nabla}{mi}\psi\Big]\\ &=\text{Re}\Big[\psi^*\frac{\hat{\bm p}}{m}\psi\Big]\\ &=\text{Re}\Big[\psi^*\hat{\bm v}\psi\Big]\\ \end{aligned} $$

運動量演算子 $\hat{\bm p}$ を質量 $m$ で割った物は 速度の演算子と考えられるため $\hat{\bm v}=\hat{\bm p}/m$ と置いた。

確率の流れが速度演算子で書けるのは納得がいくところである。

多数の電子が同じ波動関数に従って移動しているような場合には、 この $\bm S$ に素電荷 $e$ を掛けた物が電流密度になるなど、 物理的な意味も大きい。

覚えておくべき特徴:

- 平面波に対しては $\bm S(\bm r,t)=\frac{\hbar\bm k}{m}|\psi|^2$ である

- 波動関数が実関数として表わされるとき、括弧内は純虚数となって $S(\bm r,t)=0$ つまり定常状態となる。

質問・コメント †

無題 †

()

僕らがいる時点で

観測者が現れる確率は0には決してならない

途方もない時間笑をかけて

この世界は物質化するのかもしれない

この世界は †

()

この世界は観測した時に物質化し

観測者が現れる可能性が0の時

それは目などの観測デバイスを持たないものからすれば

全てがただの波になるということだ

つまり地球はただのエネルギーの集まりであり

物質化する前の観測者がいない状態の話を

定義することはナンセンスだ

*1 例えば 中谷 宇吉郎 著 『科学の方法』 (岩波新書)

*2 歴史的にはこの解釈がなされた時点で上記のような顕著な実験結果は得られておらず、この解釈が受け入れられるまでには紆余曲折があった

*3 あるいはそれを拡張したパウリ方程式やディラック方程式などの波動方程式

*4 全確率が保存されることは、線形代数学的にはハミルトニアンがエルミートであり、時間発展演算子がユニタリであることにに対応する。発展的内容に興味があればこちらを参照 → 線形代数を用いた証明

添付ファイル: