相互作用のない複数粒子のスレーター行列 のバックアップ(No.23)

更新- バックアップ一覧

- 差分 を表示

- 現在との差分 を表示

- ソース を表示

- 量子力学Ⅰ/相互作用のない複数粒子のスレーター行列 へ行く。

概要 †

ここでは、1粒子波動関数を組み合わせて多粒子波動関数を構成する基本的な考え方について学ぶ。

目次 †

相互作用のない2つの粒子 †

例として、遠く離れた2つの水素原子を考える。

このとき、2つの原子核の位置を として、

原子核 1 の周りの電子の存在確率は

と

原子核 2 の周りの電子の存在確率は

と

ほぼ等しいはずである。

ただし、孤立水素原子の基底状態の、時間によらない波動関数を 、 そのエネルギーを とした。

そこで、

と置き、系全体の波動関数を

としてみると、これは電子1が 付近に、電子2が 付近に局在する2粒子系波動関数となる。事実、 と とが大きく離れたところ以外で は実質的にゼロとなるから、

&math( \hat H\mathit\Phi(\bm r_1,\bm r_2)&= \underbrace{\left[-\frac{1}{2m}\bm \nabla_{\bm r_1}^2-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\bm r_1-\bm R_1|}\right]} _{\displaystyle\hat H_1}\mathit\Phi(\bm r_1,\bm r_2)

- \underbrace{\left[-\frac{1}{2m}\bm \nabla_{\bm r_2}^2-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\bm r_2-\bm R_2|}\right]} _{\displaystyle\hat H_2}\mathit\Phi(\bm r_1,\bm r_2)

- \,(その他は無視)\\

&\sim\hat H_1\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)+\hat H_2\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)\\[1mm]

&=\big[\hat H_1\varphi_1(\bm r_1)\big]\varphi_2(\bm r_2)

+\varphi_1(\bm r_1)\big[\hat H_2\varphi_2(\bm r_2)\big]\\[1mm]

&=\varepsilon_0\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)+\varepsilon_0\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)\\[1mm] &=2\varepsilon_0\mathit\Phi(\bm r_1,\bm r_2) );

のように、近似的にエネルギー固有値 の固有関数となっている。

このように、「独立な1体シュレーディンガー方程式の解を単に掛け合わせた形」は「ハートリー積」 と呼ばれ、相互作用のない粒子に対する多体のシュレーディンガー方程式を満たす解を作る簡便な方法となる。

また、 は粒子の入れ替えに対して対称だから、 と とを入れ替えた、

もやはり に対応するシュレーディンガー方程式の解となる。

したがって、ハミルトニアンの線形性により任意の に対して

は に対応するシュレーディンガー方程式の解となる。

この例から、多粒子系のシュレーディンガー方程式では対称性を指定しない限り解が1つに定まらないことを理解せよ。

対称性を満たす解 †

1つのハートリー積により作られた波動関数はボーズ粒子、フェルミ粒子に要求される対称性、反対称性 を満たさない。「電子 1 が 付近に、電子 2 が 付近に存在する」というのは明らかに2つの電子を区別しており、そのような波動関数は不可弁別性を満たさないためだ。

一方、上記で見たような

「電子 1 が

付近に、電子 2 が

付近に存在する」解と

「電子 2 が

付近に、電子 1 が

付近に存在する」解と

を混ぜ合わせた解の係数をうまく選ぶことにより、フェルミオンやボゾンに要求される対称性を満たす解を構成可能である。(さしあたり以下では2つの電子が同じスピンを持っているとする)

&math( \mathit\Phi(\bm r_2,\bm r_1)&=A\varphi_1(\bm r_2)\varphi_2(\bm r_1)+B\varphi_2(\bm r_2)\varphi_1(\bm r_1)\\ =C\mathit\Phi(\bm r_1,\bm r_2)&=CA\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)+CB\varphi_2(\bm r_1)\varphi_1(\bm r_2)\\ );

とすれば、

を使って、

&math( &(A-CB)\varphi_1(\bm r_2)\varphi_2(\bm r_1)+(B-CA)\varphi_2(\bm r_2)\varphi_1(\bm r_1)\\ =&(C^2A-CB)\varphi_1(\bm r_2)\varphi_2(\bm r_1)+(B-CA)\varphi_2(\bm r_2)\varphi_1(\bm r_1)\\ =&C(CA-B)\varphi_1(\bm r_2)\varphi_2(\bm r_1)+(B-CA)\varphi_2(\bm r_2)\varphi_1(\bm r_1)\\ =&(CA-B)\big\{C\varphi_1(\bm r_2)\varphi_2(\bm r_1)-\varphi_2(\bm r_2)\varphi_1(\bm r_1)\big\}=0 );

内を常にゼロにはできないので、

でなければならない。つまり、フェルミオンなら

ボゾンなら、

と取ることで、必要な対称性を満たせる。

どちらも、 と が正規直交なら、 と も正規直交であるから、 とすれば規格化された解となる。

シュレーディンガー方程式に加えて対称性を指定することで、位相を除いてシュレーディンガー方程式の解が一意に定まったことを確認せよ。

以上は1粒子の波動関数から、フェルミ粒子やボーズ粒子の2粒子波動関数を作る標準的な手順である。

(2つの電子が異なるスピンを持つ可能性を考慮すると、原子1側に 原子2側に を取れるから、下記のスレーター行列の略記法を用いて の4通りを作れる)

スレーター行列 †

フェルミオンの場合 = 行列式 †

上でフェルミオンの波動関数が以下の性質を持たなければならないことを学んだ。

- 座標を入れ替えると符号が反転する

- 同じ座標が2つ以上あるとゼロになる

これは行列式の以下の性質とよく似ている。

- 2つの行を入れ替えると符号が反転する

- 同じ行が2つ以上あるとゼロになる

実際、上で見た反対称な2電子の波動関数は( が正規直交系になっていれば)

&math( \Phi(\bm r_1,\bm r_2) &=\frac{1}{\sqrt 2}\Big[\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)-\varphi_1(\bm r_2)\varphi_2(\bm r_1)\Big]\\ &=\frac{1}{\sqrt 2}\det\begin{pmatrix} \varphi_1(\bm r_1) & \varphi_1(\bm r_2) \\ \varphi_2(\bm r_1) & \varphi_2(\bm r_2) \\ \end{pmatrix} );

のように2×2の行列式の形に表せる。

一般の多粒子系においても、

&math( \Phi(\bm r_1,\bm r_2,\dots,\bm r_n) &=\frac{1}{\sqrt{n!}}\det\begin{pmatrix} \varphi_1(\bm r_1) & \varphi_1(\bm r_2) & \dots & \varphi_1(\bm r_n) \\ \varphi_2(\bm r_1) & \varphi_2(\bm r_2) & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \varphi_n(\bm r_1) & \dots & \dots & \varphi_n(\bm r_n) \\ \end{pmatrix} );

とすることで、反対称性を満たす 個の粒子の波動関数を 個の1粒子の波動関数から作れる。

この 粒子波動関数は、 の 個の状態のそれぞれが、 個の粒子のうちの特定されない 1 つずつの粒子で占められた状態を表す。

上式の右辺に現れる行列はスレーター行列と呼ばれ、教科書ではその係数と行列式を合わせた省略形として次の記法を用いている。

&math( \Phi(\bm r_1,\bm r_2,\dots,\bm r_n) &=|\,\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\,| );

ただ、この書き方はわかりにくいので、以下ではこれを

&math( \Phi(\bm r_1,\bm r_2,\dots,\bm r_n) &=\frac{1}{\sqrt{n!}}\det\big(\,\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\,\big) );

と書くことにする。

行列式の定義により、これは下記のようにも書ける。

&math( \Phi(\bm r_1,\bm r_2,\dots,\bm r_n) &=\frac{1}{\sqrt{n!}}\sum_{(p_1\ p_2\ \cdots\ p_n)}\sigma(p_1\ p_2\ \cdots\ p_n) \varphi_1(\bm r_{p_1})\varphi_2(\bm r_{p_2})\dots\varphi_n(\bm r_{p_n}) );

右辺には 個の項が現れる。 それぞれの項は、 個の粒子をそれぞれどの1粒子状態に割り当てるか、 の割り当て方の1つ1つに対応し、その割り当て方は 個の1粒子状態に 個の粒子を割り当てる数として、 通り存在する。 それらに適切な符号を付け、均等に加えたのがスレーター行列式である。 が正規直交系であれば、 個の項も正規直交系をなすため 頭の により正規化がなされる。

※本来は1粒子波動関数は空間座標とスピン座標の関数であることに注意せよ

パウリの排他律2 †

スレーター行列式を作る 個の1粒子波動関数のうち、 と とが同一であるとすると、

&math( \Phi(\bm r_1,\bm r_2,\dots,\bm r_n) &=\frac{1}{\sqrt{n!}}\left|\begin{matrix} \varphi_1(\bm r_1) & \dots & \varphi_1(\bm r_n) \\ \vdots&&\vdots\\ \varphi_j(\bm r_1) & \dots & \varphi_j(\bm r_n) \\ \vdots&&\vdots\\ \varphi_k(\bm r_1) & \dots & \varphi_k(\bm r_n) \\ \vdots&&\vdots\\ \varphi_n(\bm r_1) & \dots & \varphi_n(\bm r_n) \\ \end{matrix}\right| \begin{array}{l} \\ \\ \leftarrow 同一の行になる\\ \\ \leftarrow 同一の行になる\\ \\ \\ \end{array}\\ &=0 );

行列式中にまったく同じ行が2つ現れるから、 行列式の値はゼロになる。

すなわち、2つ以上のフェルミ粒子が同じ1粒子量子状態を占めることはできない。

こちらが通常の意味でのパウリの排他律である。

正確には粒子の座標は空間座標とスピン座標の両方で指定されるため、 波動関数の空間座標部分が同一でも、スピン座標成分が異なれば同一とは見なされない。

(参考)ボゾンの場合 = パーマネント †

ボゾンの場合には各項の符号を与える の部分を に置き換えれば、粒子の入れ替えで値の変わらない形が得られる。 行列式(デターミナント)に現れる符号をすべて に置き換えた形は パーマネントと呼ばれるため、以下では次のように表す。

&math( \Phi(\bm r_1,\bm r_2,\dots,\bm r_n) &=A\sum_{(p_1\ p_2\ \cdots\ p_n)}(+1)\cdot \varphi_1(\bm r_{p_1})\varphi_2(\bm r_{p_2})\dots\varphi_n(\bm r_{p_n})\\ &=A\,\mathrm{perm}\,\big(\,\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\,\big) );

は規格化定数であるが、フェルミオンの場合と異なりスレーター行列内に同じ波動関数が 複数現れる可能性があるため、 とはならない。

というのも、 番目の1粒子状態に 個の粒子が入るとすれば、 それらの因子をかける順番を変えてもまったく同じ形の関数になる。 パーマネントの中にそのような項は 個あるから、 それらをまとめて書けば、

&math( \Phi(\bm r_1,\bm r_2,\dots,\bm r_n) &=A\sum_{代表の(p_1\ p_2\ \cdots\ p_n)} \Big(\prod_k n_k!\Big)\cdot \varphi_1(\bm r_{p_1})\varphi_2(\bm r_{p_2})\dots\varphi_n(\bm r_{p_n})\\ &=A\Big(\prod_k n_k!\Big)\sum_{代表の(p_1\ p_2\ \cdots\ p_n)} \varphi_1(\bm r_{p_1})\varphi_2(\bm r_{p_2})\dots\varphi_n(\bm r_{p_n}) );

内の項は正規直交であり、項数は であるから、

&math( \int|\Phi|^2\,d\bm r_1d\bm r_2\cdots d\bm r_n =A^2\Big(\prod_k n_k!\Big)^{\cancel 2}\frac{n!}{\cancel{\prod_k n_k!}} =A^2 n!\prod_k n_k!=1 );

より、正規化した形は次のようになる。

&math( \Phi(\bm r_1,\bm r_2,\dots,\bm r_n) &=\frac{1}{\sqrt{n!\prod_k n_k!}}\,\mathrm{perm}\,\big(\,\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\,\big) );

(発展)スレーター行列式のユニタリ変換 †

あるユニタリ行列 に対して

&math( \begin{pmatrix} \chi_1(\bm r)\\ \chi_2(\bm r)\\ \vdots\\ \chi_n(\bm r)\\ \end{pmatrix}= \begin{pmatrix} u_{11}&u_{12}&\dots&u_{1n}\\ u_{21}&\ddots&&\vdots\\ \vdots&&\ddots&\vdots\\ u_{n1}&\dots&\dots&u_{nn}\\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1(\bm r)\\ \varphi_2(\bm r)\\ \vdots\\ \varphi_n(\bm r)\\ \end{pmatrix} );

の関係があるとき、

と とは絶対値が1となる係数を除いて一致する。

なぜなら、

&math( \begin{vmatrix} \chi_1(\bm r_1)&\chi_2(\bm r_1)&\dots&\chi_n(\bm r_1)\\ \chi_1(\bm r_2)&\ddots&&\vdots\\ \vdots&&\ddots&\vdots\\ \chi_1(\bm r_n)&\dots&\dots&\chi_n(\bm r_n)\\ \end{vmatrix}&=\left|\ \begin{pmatrix} \varphi_1(\bm r_1)&\varphi_2(\bm r_1)&\dots&\varphi_n(\bm r_1)\\ \varphi_1(\bm r_2)&\ddots&&\vdots\\ \vdots&&\ddots&\vdots\\ \varphi_1(\bm r_n)&\dots&\dots&\varphi_n(\bm r_n)\\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11}&u_{21}&\dots&u_{n1}\\ u_{12}&\ddots&&\vdots\\ \vdots&&\ddots&\vdots\\ u_{1n}&\dots&\dots&u_{nn}\\ \end{pmatrix}\ \right|\\ &=\begin{vmatrix} \varphi_1(\bm r_1)&\varphi_2(\bm r_1)&\dots&\varphi_n(\bm r_1)\\ \varphi_1(\bm r_2)&\ddots&&\vdots\\ \vdots&&\ddots&\vdots\\ \varphi_1(\bm r_n)&\dots&\dots&\varphi_n(\bm r_n)\\ \end{vmatrix} \left|U^T\right| );

であり、 はユニタリ行列の行列式なので絶対値は1となる。

すなわち、 が粒子で埋まっている状態と、 が粒子で埋まっている状態とは、物理的に等しいと言うこと。

対称性・反対称性を満たす波動関数 †

対称性・反対称性を満たす波動関数は1つのスレーター行列から作られる上記の形以外にも様々なものが考えられる。というのも、対称性・反対称性を満たす波動関数の線形結合はやはり同じ対称性を持つためだ(対称・反対称な波動関数の集合は線形空間となる=対称変換 の固有空間=フォック空間と呼ばれる)。

たとえば、「単一のスレーター行列式から作った多体波動関数」を 複数重ね合わせたものはやはり反対称な波動関数となる。 1粒子の正規直交完全系から 個の異なる関数を取り出して作ることのできるすべてのスレーター行列を集めれば、 粒子系における完全系ができあがる。

スレーター行列を使う方法の他にも、任意の、 特別な対称性を持たない多体波動関数 から、

&math( \Phi_\mathrm{asym}(\bm r_1,\bm r_2,\dots,\bm r_n)= A\sum_{(p_1\ p_2\ \dots\ p_n)} \sigma(p_1\ p_2\ \dots\ p_n) \Phi(\bm r_{p_1},\bm r_{p_2},\dots,\bm r_{p_n}) );

として、反対称な多体波動関数を得ることが可能である。対称なものを作りたければ

&math( \Phi_\mathrm{sym}(\bm r_1,\bm r_2,\dots,\bm r_n)= A\sum_{(p_1\ p_2\ \dots\ p_n)} \Phi(\bm r_{p_1},\bm r_{p_2},\dots,\bm r_{p_n}) );

とすればよい。

が多体ハミルトニアンの固有関数であるなら、 も同じエネルギーに対する固有関数となる事に注意せよ。ここから、「多体ハミルトニアンの固有関数である」という条件では波動関数が一意に決まらないことを再確認せよ。

交換相互作用 †

2粒子系波動関数をハートレー積で作った場合には、 確率密度の に対する依存性は、 によらず一定であり、 両者の間に相関はない。

複合確率が個々の確率の積になるのは、両者に相関がなく独立であることを示している。

一方、2粒子系波動関数をスレーター行列式で書いた場合、

&math( \Big|\Phi(\bm r_1,\bm r_2)\Big|^2 &=A^2\Big[ \big|\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)\big|^2+\big|\varphi_1(\bm r_2)\varphi_2(\bm r_1)\big|^2

- \varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)\varphi_1^*(\bm r_2)\varphi_2^*(\bm r_1)

- \varphi_1^*(\bm r_1)\varphi_2^*(\bm r_2)\varphi_1(\bm r_2)\varphi_2(\bm r_1) \Big]\\ &=A^2\Big[ \big|\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)\big|^2+\big|\varphi_1(\bm r_2)\varphi_2(\bm r_1)\big|^2

- 2\,\mathrm{Re}\Big\{\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)\varphi_1^*(\bm r_2)\varphi_2^*(\bm r_1)\Big\} \Big]\\ );

1粒子の時間によらない波動関数は常に実数に取れることを利用すると、

&math( \Big|\Phi(\bm r_1,\bm r_2)\Big|^2 &=A^2\Big[ \big|\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)\big|^2+\big|\varphi_1(\bm r_2)\varphi_2(\bm r_1)\big|^2

- 2\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_2)\varphi_1(\bm r_2) \Big]\\ );

となって、 の値によって の確率分布は大きく変化する。

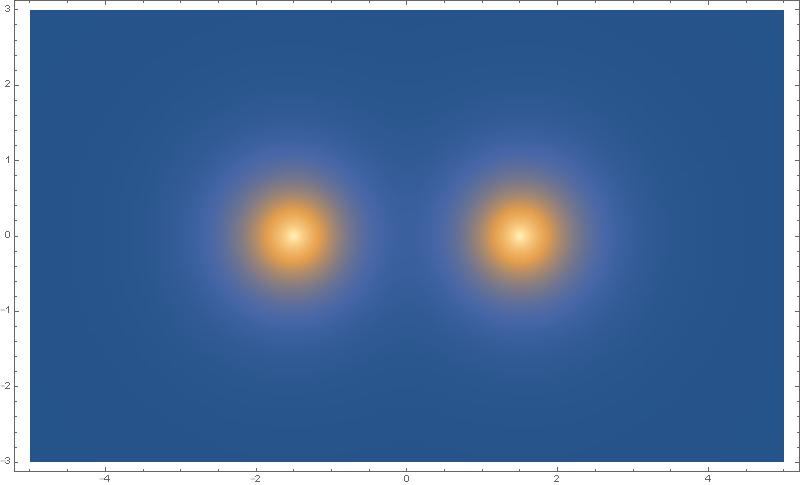

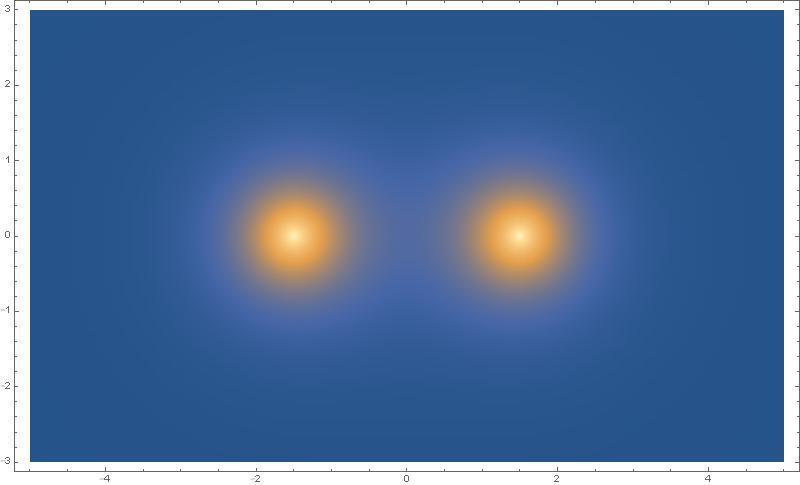

下図は、 の位置を変えつつ の分布をプロットした。確率密度が の位置を避けるように移動する様子が分かる。

この2つの粒子が互いに避けるように分布する相互作用はクーロン反発から生じるものではないという点は重要である。ここでは2つの粒子間に働くポテンシャルは完全に無視していたのを思い出そう。

この「見かけ上の斥力相互作用」は、波動関数を と の入れ替えに対して反対称にしたことにより生じたものであり、「交換相互作用」と呼ばれる。繰り返しになるが、交換相互作用はハミルトニアンに含まれるポテンシャルとはまったく関係のないものであることに注意せよ。事実、単純なハートレー積として構築した波動関数も、2つのハートレー積により反対称化した波動関数も、どちらも同じポテンシャルに対応する同じハミルトニアンの固有関数であり、その固有値(エネルギー)も等しいのであった。

2つの粒子が独立ではなく、2粒子間にポテンシャルがある場合には、交換相互作用はこの2粒子間ポテンシャルを通じてエネルギーに影響を与える。例えば電子の場合、2粒子間に斥力ポテンシャルが存在する。波動関数が反対称化されることにより、反対称化する前に比べて2粒子が「より離れて」存在するようになると、その分だけ斥力ポテンシャルが低下し、エネルギーが低下するのである。この点についてはハートレー・フォック法のところで再度触れる。

LANG:mathematica

Table[Table[

Show[

Plot3D[

Module[{phi, r1, r2, R1, R2},

r1 = {x, y};

r2 = {x2, y2};

R1 = {-1, 0};

R2 = {+1, 0};

phi[rr_] := Exp[-Sqrt[rr[[1]]^2 + rr[[2]]^2]];

phi[r1 - R1]^2 phi[r2 - R2]^2 +

phi[r2 - R1]^2 phi[r1 - R2]^2 -

2 phi[r1 - R1] phi[r2 - R1] phi[r1 - R2] phi[r2 - R2]

], {x, -4, 4}, {y, -2, 2}, PlotPoints -> 51,

MaxRecursion -> 5,

AspectRatio -> 1/2, PlotRange -> {Full, Full, {0, 0.25}},

Mesh -> None, ClippingStyle -> Opacity[0.5],

BoundaryStyle -> None,

Boxed -> False,

PlotStyle -> Directive[Orange, Specularity[White, 40]]

],

ListPointPlot3D[{{x2, y2, 0.01}},

PlotStyle -> {White, PointSize[0.01]}],

ImageSize -> {576, 300}],

{x2, -3, 3, 0.15}

] // If[OddQ[Round[(y2 + 1.5)/0.3]], Reverse, # &],

{y2, -1.5, 1.5, 0.3}

] // Flatten // Export["sample.gif", #] &;

ボゾンの場合 †

ボゾンの場合にも交換相互作用は働く。

その結果、やはり一方の粒子とは遠い側に確率が大きくなるが、 フェルミオンの場合とは違い一方の粒子が存在する近辺でも 確率はゼロにならない。

平均的な確率分布 †

2粒子波動関数を粒子2の位置座標で積分することにより、 「平均的な粒子1の確率分布」が得られる。

&math( P(\bm r_1) &=\int\Big|\Phi(\bm r_1,\bm r_2)\Big|^2 d\bm r_2\\ &=\int\Big|\Phi(\bm r_2,\bm r_1)\Big|^2 d\bm r_2\ \ \ (粒子2の分布も等しい)\\ &=\frac{1}{2}\Big[ \big|\varphi_1(\bm r_1)\big|^2\underbrace{\int\big|\varphi_2(\bm r_2)\big|^2d\bm r_2}_{=\,1}

- \big|\varphi_2(\bm r_1)\big|^2\underbrace{\int\big|\varphi_1(\bm r_2)\big|^2d\bm r_2}_{=\,1} \pm 2\varphi_1(\bm r_1)\varphi_2(\bm r_1)\underbrace{\int\varphi_2(\bm r_2)\varphi_1(\bm r_2)d\bm r_2}_{=\,0} \Big]\\ &=\frac{1}{2}\Big[\big|\varphi_1(\bm r_1)\big|^2+\big|\varphi_2(\bm r_1)\big|^2\Big]\\ );

複合は上がフェルミ粒子、下がボーズ粒子であるが、 と とが正規直交である場合には両者は同じ解を与え、 粒子の確率分布は単に と の平均値となる。

これは「 個の状態に 個の粒子が入っている」という状況をよく表している。

一方、 と とが直交しない場合には、 がゼロと見なせない領域、つまり と の両方がゼロではない領域で、確率分布は と の平均値からずれることになる。 *1 がゼロと見なせない領域が存在することは、2つの粒子が相互作用をしないという仮定に反することになるため近似の精度には注意が必要である

2つの波動関数を水素原子の基底状態を模して と置き、 を計算した結果を以下に示す。

フェルミ粒子とボーズ粒子の違いはわずかであるが、 2つの波動関数が重なる部分でフェルミ粒子では平均より小さくなり、 ボーズ粒子では平均より大きくなっていることが分かる。

注意:1粒子波動関数の選び方によっては内積が負になる場合や が負になる場合もある。

LANG:mathematica

phi[x_, q_, d_] := Exp[-Sqrt[(x - d)^2 + q^2]]/Sqrt[Pi]

dotprod = NIntegrate[phi[x, Sqrt[y^2 + z^2], -3/2] phi[x, Sqrt[y^2 + z^2], 3/2],

{x, -Infinity, Infinity}, {y, -Infinity, Infinity}, {z, -Infinity, Infinity},

WorkingPrecision -> 30]

DensityPlot[

phi[x, y, -3/2]^2 + phi[x, y, 3/2]^2 - 2 dotprod phi[x, y, -3/2] phi[x, y, 3/2],

{x, -5, 5}, {y, -3, 3}, PlotRange -> Full, PlotPoints -> 100, AspectRatio -> 3/5,

ImageSize -> 800]

DensityPlot[

phi[x, y, -3/2]^2 + phi[x, y, 3/2]^2 + 2 dotprod phi[x, y, -3/2] phi[x, y, 3/2],

{x, -5, 5}, {y, -3, 3}, PlotRange -> Full, PlotPoints -> 100, AspectRatio -> 3/5,

ImageSize -> 800]

Plot[{

phi[x, 0, -3/2]^2, phi[x, 0, 3/2]^2,

phi[x, 0, -3/2]^2 + phi[x, 0, 3/2]^2,

phi[x, 0, -3/2]^2 + phi[x, 0, 3/2]^2 - 2 dotprod phi[x, 0, -3/2] phi[x, 0, 3/2],

phi[x, 0, -3/2]^2 + phi[x, 0, 3/2]^2 + 2 dotprod phi[x, 0, -3/2] phi[x, 0, 3/2]

},{x, -5, 5}, PlotRange -> Full, PlotStyle -> {Dashed, Dashed, Dashed, Thick, Thick},

PlotLegends -> {\[Phi]1, \[Phi]2, (\[Phi]1 + \[Phi]2)/2, "Fermi", "Bose"},

ImageSize -> 700]